破坏性手术

直到20世纪中期,手术仍然是乳腺癌的主要疗法,这是因为人们坚信乳腺癌进展缓慢且有规律,如先从乳腺肿瘤部位侵袭至周边腋窝淋巴结。

由此推论,手术范围越大,手术时间越早,越有可能阻断肿瘤扩散。治疗基本上就是广泛的“局部”手术,即乳腺或乳腺周围组织的切除。虽然称为局部手术,但根治性乳房切除术要切除乳房本身、大面积的胸肌并广泛清扫大量的腋窝淋巴结组织。

然而,一些善于思考和观察的乳腺癌专家注意到,这些日益剧增的破坏性手术似乎并未对乳腺癌的病死率产生任何影响。于是,他们提出了一种新的理论:乳腺癌实际上一开始就是一种系统性(即广泛扩散)疾病,而不是通过周围淋巴结有规律地从乳腺开始扩散。

也就是说,他们认为在发现乳房包块时(见下文)癌细胞就已经存在于身体其他部位了。如果真是这样,他们建议切除肿瘤及周围适当范围内的正常组织,再加上一个疗程的局部放疗,会更有利于患者,并且可能与根治术同样有效。

此时,“系统疗法”也被引入,该疗法用于对抗身体其他部位癌细胞的生长或繁殖,也是基于这个乳腺癌扩散的新理论。这一新思路导致的直接结果是,医生开始主张采用范围更小的手术治疗,如乳房肿瘤切除术,即切除肿块及周围正常组织边缘,然后术后行放疗,部分患者采用化疗。

但在比较新方法与旧的根治性手术时,乳房肿瘤切除术的推动者们遇到了巨大的阻力。一些医生坚信非旧即新的疗法,而患者也会随之强烈地要求非旧即新的治疗。其结果是大大延误了收集关于新旧疗法优缺点的重要证据。

尽管面对这些困难,过度手术最终还是受到了来自不愿再继续施行疗效不确定的根治性手术的外科医生,以及不愿再忍受破坏性手术的直言不讳的女性患者的挑战。

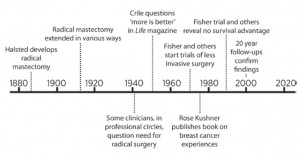

20世纪50年代中期,美国外科医生George Crile开始公开指出他对“越多越好”观点的质疑。Crile医生认为没有其他办法可以激起医生的批判性思考,因此他在《生活》(Life)[1] 杂志中撰文对此进行呼吁,并一针见血地指出:医学界内的争论现在应公之于众,而非仅局限于学术圈。

另一名美国外科医生Bernard Fisher与其他专业的同事共同设计了一系列严谨的研究癌症生物学的实验,结果表明即使是在发现原发癌之前,癌细胞的确能够通过血液循环广泛转移。因此,如果癌细胞已经存在于身体其他部位,侵袭性手术意义不大。Crile医生根据其临床判断,提倡采用小范围的局部根治术,而Fisher医生与一个日渐壮大的研究小组则以更规范、严谨的方式展开了合作。

他们试图通过众所周知的无偏倚(科学)的方法——随机对照试验来肯定或否定根治性手术的价值。他们认为通过这样的研究可以让医学界和公众信服。1971年,直言不讳的Fisher医生指出,所有外科医生都应出于伦理和道德责任,通过开展这样的试验去验证其各自持有的理论。对Fisher医生的试验长达20年的随访结果显示,在早死的风险这一结局指标上,乳房肿瘤切除术加放疗与乳房全切术的疗效相当。[2]

其他国家的研究者们也开展了随机对照试验来比较乳房保留疗法与根治性乳房切除术,如20世纪60年代英国医生Hedley Atkins和随后意大利医生Veronesi及其同事的研究。试验的结果验证了Fisher的结论:即使进行了20年的随访,也没有证据表明行根治性乳房切除术的患者有更长的生存期。 [3] 与英美两国一样,瑞典和意大利也开展了其他多种疗法的随机试验,如手术加放疗与单纯手术的比较,短期化疗与长期化疗的比较。

总之,来自早期试验的结果和详细的实验室研究均支持这一理论:乳腺癌是系统性疾病,早在乳腺肿块出现之前癌细胞已经通过血液在全身扩散了。 [4] 随后,世界上越来越多的医生根据大量的证据确信根治性乳房切除术弊大于利。

在20世纪最后数十年里,患者和公众的态度也开始转变。在美国和其他地方,在像Rose Kushner一样积极的患者工作带头下,由于得到更加充分有效的信息,来自全世界的患者团体们开始挑战手术中“越多越好”的理念及与之相伴的医学中的家长主义。

患者和卫生保健专家开展的世界范围内的行动卓有成效地挑战了过去随处可见的过度手术。然而令人难以置信的是,依然有开展不必要和破坏性乳腺癌手术的报道,例如,在2003年,日本有超过150人次实施了这类手术。[5]

截至1985年,乳腺癌试验数量的不断增加使人们很难及时跟进所有试验结果。为解决这一问题,牛津大学的Richard Peto及其同事将所有试验结果汇总,首次完成了一系列包括了多个试验全部受试者所有信息的系统评价。[6] 现在,乳腺癌治疗的系统评价正在定期更新并发表。[7, 8]